耄耋老人展示罕见太极绝技:筋骨齐鸣!

李树发,汉族,1937年出生,河南封邱县人。1967年年至而立时,拜陈家沟陈氏十八世、太极拳宗师陈金鳌为师。研习陈氏小架太极拳及门下器械。博学恩师拳法之精妙,至今已逾五十载。恩师逝世后,与同门师兄弟,尊崇恩师遗训,积极传播陈氏太极拳的文化精髓,育门下弟子悉太极之理,明太极之道。使太极弟子能谦恭虚心受教,积众善以为善之理,数十载不移。其百余弟子,遍布大江南北,老、中、青、少皆有,是一支具有潜力的太极新军,为弘扬陈氏小架太极拳打下了良好基础。 筋骨齐鸣,是关节缝隙打开的标志

我们在练习开关节的过程当中,会听到“嘭嘭”的声响,称之为“筋骨齐鸣”。

“筋骨齐鸣”为历代武林高手衡量功夫高低的一个必要因素!出拳出腿,抖身出尖,轰然而出,周身筋骨发出“砰、砰”的声响,仿佛武打片中配音的场景,气场十足,众人视为神奇!

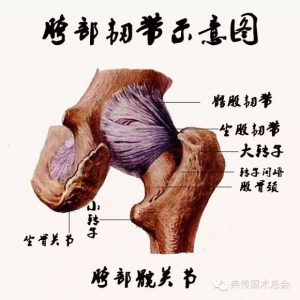

实际上,此为筋骨之音,关节缝隙打开的标志。关节位于关节囊内,关节间由白色大筋所链接固定,此物质是具备弹性的,当关节缝开,则大筋拉开,产生弹力,能够起到辅助关节弹射发力的效果,使肢体瞬间如弹弓弹射弹珠般击向对方,速度快,劲力透,且由于在关节囊内,关节间的突然由开而闭,产生关节腔音。

古人用之判断练功的正误,可以隔着房间就能知道练得对不对。

实际上,这一切是可以速成的,明白了身体的结构,知道了发劲的原理,领会了骨缝与大筋的关系,按部就班进行练习,短短一年时间,就可以将身体绝大部分大关节开发好,举手投足间,轰鸣而至,具备了高手的特征!

当一个人具备了这项潜质,练拳就是简单的拼凑,不再深不可测!

【诀窍】在训练中,可以听着声音去训练,这样可以少走歪路,用声音引导进程,使筋骨的拉伸崩弹效果最大化。骨节由关节囊包裹,关节拉伸开缝隙,在大筋的牵引下,做崩弹的运动而产生的共振音,这是进入筋骨训练正确途径的标志杆,大家可以此为参照!大筋的特性如同皮筋,由量变到现质变需要一个过程,拉伸的幅度会增加,弹力会逐渐增强,用意识就可以使大筋撑开而完成蓄势,所以说“用意不用力”。后期练习中,会出现自动回弹,就像一匹脱缰的野马,控制不了,此时如果我们需要掌握它的规律,为拳所用,一颤之间,出手若干下,则天地为之一宽。这就是运用身体的本能进行打拳的最好印证之一!

【筋骨齐鸣由何而来】

大家在练习“撑筋拔骨”的过程中,要注意体会练习中所出现的细微变化。比如说,在开练之初,必须要找到相对应的阻力,“开弓”需要外力的作用,弓才能拉开,这时候的“外力”,可以是两臂的“磨”,两腿的“磨”,肩的“扣”……,通过阻力,我们要找拉开“骨缝”的感觉,如同“脱臼”一般的感觉,此时,我们会感觉到关节间“扯紧”了什么,那就是“大筋”。大筋的特性是“崩弹”,一旦找到,我们要善于放开阻力,借助大筋的“弹力”弹开,开始可能是微弱的,随着数量的累积,“大筋”的弹的感觉会慢慢增强,逐渐能打出“嘭嘭”的声响,这就是传说中的“筋骨齐鸣”,有了这声音以后,就寻着声音去打,动作会自动调正,以前老拳师不用眼睛看,听声音就知道练得对不对,就是这个原因。从单个关节到多个关节的“开”以后,我们要学会组合,往往会借助具体的动作和“意念”,将更多的筋骨之动融入进来,形成“身如弹簧”的效果。当我们到了一定程度,可以做到一动之间,身颤不已,如“虎之抖毛”,这才算达到“开关节”的目的!

我们通过一段时间“开关节”的训练,人会变得挺拔,胸廓增大,身体变得越来越强壮。训练过程中,“关节缝开”,可以纠正身体的姿态,使自己达到最佳的身体形态。同时皮下“筋膜”在“关节大筋”的牵引下,会同步运动,所谓“长筋腾膜”,使身体呈现出区别于“肌肉”的另一种“发达”。随着“关节缝隙”的不断撑拔,“大筋”弹力的不断增强,动作会越来越“自动化”,训练变得轻松,“筋骨齐鸣”如同打节奏般的配合着每一下动作。同时,训练好以后,会明显感觉精神振奋,从中医学角度来讲,“大筋”通“肝”,“肝”通“目”,“目”通“神”。身体由“硬”慢慢开始变软,但又充满着弹性,使整个身体犹如一个蓄势待发的“弹簧”!

医学博士佐证补充“筋骨齐鸣”

“筋骨齐鸣”在传统武术当中是“撑筋拔骨”的表现,也是拳术练习的入门。这种现象的产生,可以作为劲力发放是否正确的一个标志。声音的产生是因为关节腔闭合的结构。关节囊在真空状态下,将骨节拔开,将形成高压区,致使关节回弹形成从而发出声响,从科学的角度来讲,关节间的连接物,我们称之为“大筋”首先是具备一定的弹力,其次是关节腔真空状态下所形成的“高压”。打比方讲,取一支针筒,堵住其气体进出口,用力将针筒拉开,内部即被抽成“真空”,能够产生很大的拉力,这就是高压状态所形成的另外一种“劲力”!(在此感谢陈博士对医学知识的普及)

典传国术是帮助大家开发身体,练好基本功。这样您的拳会更有速度与劲力。它不影响您学习以往的拳种,您可以一如既往的学习太极或其他中国武术,因为拳谱里的道理是相通的,它只是更好的帮助大家提升自己。

功夫的分水岭在于单把劲和连续劲。所谓的“连续劲”,并不是单把劲力的组合,或者称之为组合动作。而是一把劲力打出若干个回弹劲,把把惊天动地!简单理解,就如崩紧的皮筋,拨动它,会连续不断反弹。大家肯定有疑问,这个反弹两下以后不就没劲了?试想,如果我们在皮筋上加个锤(重物),反弹的次数是不是会增加,且劲力增大。

“大动不如小动,小动不如微动”是指功夫不同阶段的表现。筑基时,以大开大合为主,通过盘练,将筋骨打松。继而则进入劲力的调试阶段,就如同给琴弦调音一般,此时对动作的把握变得细致,关键在于体会筋骨关节的配合,做到劲如“弓弹”。最后内脏也参与进来,内脏动一动,身体颤一颤,以内动带动外动,就如同心意拳中,“蹲、刷、摇、拧、插”是内脏之动,由次引起的“踩、扑、裹、束、决”是外动,练至一定境界,身体一个抖颤,啥劲都有了。所以,由身体的“动”,到身体的“颤”,是功夫提升的标杆!

所谓内,包括“筋骨、关节、内脏”,所谓外,则是两手两腿等肢体关节!盘拳练艺,无非是用肢节,也就是所谓的“外”产生阻力,用身体的关节筋骨力去克服,从而产生崩弹发劲的效果! 关节骨架如“弓把”,关节内大筋如“弓弦”,内脏如弓上之“弹丸”。撑开“弓”,拉开“弦”,带动“内脏”,而内脏主宰着身体的重心的变化,内脏动,则一身全动,内脏“颤”则一身颤。光有内,不行,必须跟外在的关节支架相配合,才可能有所作为,所以称“内无有不借外成”的,就是这个道理!

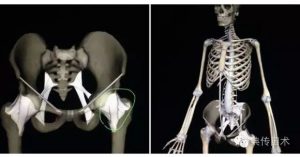

胯可以发横向劲(确保这个劲力是大筋弹射出来)也可以发纵向劲,有很多拳友把胯缝拉伸的活动量认为是胯的纵向的运动,典型的表现在直上直下的坐胯,而我个人认为,纵向的胯的运动路线,不是一条直线,而是一个圈,跟胯的平转一样,成一个圆周运动,如同划船时,所划出的一个纵向的运动立圈,当然,要利用这个立圈发劲,还得需要尾闾的抖绝。胯是人体最大,并且力量最强的一个关节,挑五百斤的担子,最不感觉吃力的就是胯了,反之讲,如果你能用胯主动发劲,那你的劲力一定是倍增。

我爱太极

我爱太极